L.A. no es Los Angeles

La hemos rebautizado como L.A. y ya somos una familia.

Nos dimos el lujo de despertarnos con calma, sin poner ninguna alarma, engañándonos con la idea de que el jet-lag dejaría de jugarnos malas pasadas al cuarto día en Ecuador, o que la luz que entra a las seis de la mañana por los ventanales sin cortinas (para quienes tienen la suerte de tener una habitación con iluminación natural) no nos sacaría de la cama tan fácilmente.

Aun así, soy la última en levantarme: cuando llego al balconcito de la cocina, ya están todas tomando el segundo café y fumando el tercer cigarro.

Doy los buenos días a mis compañeras con un abrazo: ¡Sobrevivimos a la primera noche amazónica! exclamo con ironía —que no se acostumbren a los abrazos matutinos, porque mis lunas no lo permitirán siempre—. Pero este gesto de afecto alrededor de la mesa pone a todas de buen humor.

Pongo la cafetera que me traje de casa, me preparo una tostada con aguacate para entrar en personaje y mojo dos galletas italianas para no perder de vista las cosas importantes.

Piyumi comenta que con este calor tiene la impresión de estar de vacaciones y teme —o espera— mantener esa sensación durante todo el año de nuestro servicio como Corpi Civili di Pace; estallamos en risas, cada una sembrando en su corazón esa nostalgia que brotaría meses después, y cuyos frutos recogeríamos solo una vez de vuelta en nuestro continente, el año siguiente.

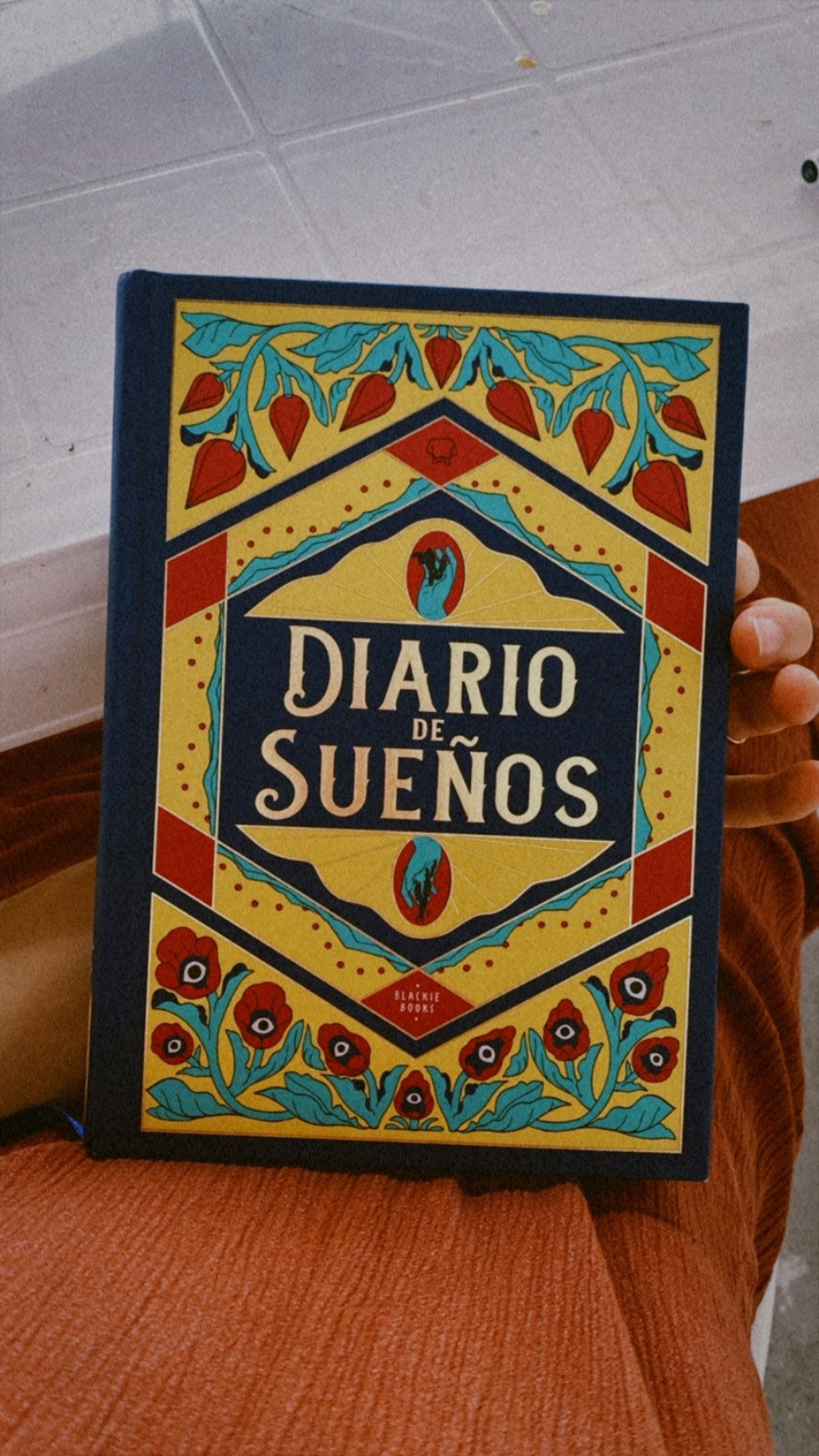

Todas salen a la aventura al centro de la ciudad a conseguir una SIM para el celular y una copia de las llaves; yo espero a Piyumi, que —coherente con su modo vacaciones— hace varias videollamadas con total calma aprovechando el Wi-Fi de los vecinos. La espero porque nos han recomendado encarecidamente salir siempre en grupo o al menos en pareja, y mientras tanto aprovecho para anotar lo que he soñado en mi diario de sueños, que me regaló Ire.

No he dejado de soñar desde que subí al avión; mi subconsciente está trabajando sin parar.

La media hora de caminata desde nuestra casa hasta el corazón urbano de Lago es un recorrido variado, lleno de puestitos que venden de todo: hiperestimuladas, caemos ante un jugo de caña de azúcar, pero justo a tiempo recuerdo una de las advertencias de la formación —no beber nada preparado con agua del grifo— cuando Piyumi ya se está bajando la bebida a grandes sorbos.

Bueno, nos reímos otra vez.

Finalmente alcanzamos a las demás en la tienda de telefonía, donde una dependienta se sacrifica por nosotras activándonos el plan más barato que logramos sacar; divertida por nuestro desconcierto —que nosotras asumimos con mucha filosofía—, la situación acaba siendo un chiste, con la chica recomendándonos incluso un restaurante para comer, y casi nos la llevamos con nosotras a almorzar.

En el Mercado de las escaleras eléctricas —al que llegamos tras atravesar un bazar laberíntico que me recuerda a la Medina de Túnez que visité hace un año— tenemos que esquivar (schivare, en italiano, schifare, me sugiere el autocorrector) carcasa tras carcasa de animales matados por los carniceros, colgados como trofeos, listos para ser cocinados en una fritada o un encebollado; con dificultad encontramos la misericordia de una cocinera que acepta, no sin dudas, prepararnos un simple arroz con frijoles.

Mientras comemos, nos bombardean vendedores y vendedoras ambulantes que intentan vendernos de todo, pero salimos extraordinariamente: logramos rechazar varias veces y solo terminamos con un sobrio set de trapos de cocina con los estampados más inverosímiles —la vaca en ácido es la joya de la colección—, que de verdad necesitábamos en nuestra nueva casa, tan escasa de utensilios.