Estratto di un Risogno: transumare la mancanza

È strano sentire la “normalità”. Strana parola e ancora più strana sensazione.

Un ossimoro, vero? Per definizione, ciò che è normale non è strano, e viceversa.

Però questo genere di definizioni di solito le lascio ai dizionari.

Oggi ho impastato delle pizze, domani un ragazzo ci ha invitato a mangiarle a casa sua, e abbiamo tutt3 accettato entusiast3 perché noi non abbiamo un forno e non conosciamo molta gente qui che ne abbia uno da scroccare ogni tanto.

Quest’azione di impastare mi ha ricordato la cosiddetta normalità, mi ha ricordato casa, non un concetto localmente ben definito, ma un concetto molto ampio nel quale però rientrano gli stessi, pochi elementi, che si sono ripetuti nei luoghi in cui mi sono poi, effettivamente, sentita a casa.

Impastare. Appiccicare delle foto alle pareti della mia stanza - da vera stronza sono partita senza, quindi le sto andando a stampare qui: dichiaro fallito l’autosabotaggio.

Rimanere a lungo seduti a tavola dopo cena. Litigare per chi lava i piatti.

Mi sto lasciando abbindolare da questi gesti casalinghi, desistendo alla tentazione di sentirmi a casa anche qua. Avevo timore che, concedendomi di farlo ancora una volta - concedere a un luogo un pezzetto del mio cuore - mi restasse meno spazio per quello che già c’era ad occuparlo. In questo caso non funziona come nella teoria di Berni: nella vita a una certa bisognerà pure chiudere la porta - sold out, spiacente, capienza completa -, bisognerà scegliere le persone alle quali dedicare tempo ed energie, mentre per il cuore è diverso: il cuore è come l’universo, in continua espansione.

Oggi ho impastato, e in generale sto cucinando tanto per la gente qui: nel mio inconscio lo sto facendo anche per te - cucinare rientra nel mio linguaggio d’amore - è un gesto che non posso rivolgerti e allora lo esprimo come posso, perché voglio comunque esprimere quella parte di me.

Mancarsi è una sensazione complessa (anche per chi, come te, ammirevolmente pratica la semplicità): è sentire la presenza ingombrante dell’assenza di qualcuno, ma sentire anche un vuoto dentro, una perdita di consistenza, per la scomparsa temporanea di una parte di noi.

Di quello che siamo quando siamo con quella persona, di una maschera tra le numerose che indossiamo.

Non è una mia teoria né di Berni, ma lo scrisse Pirandello già più di un secolo fa.

Mi manchi. E mi manca quella Ali.

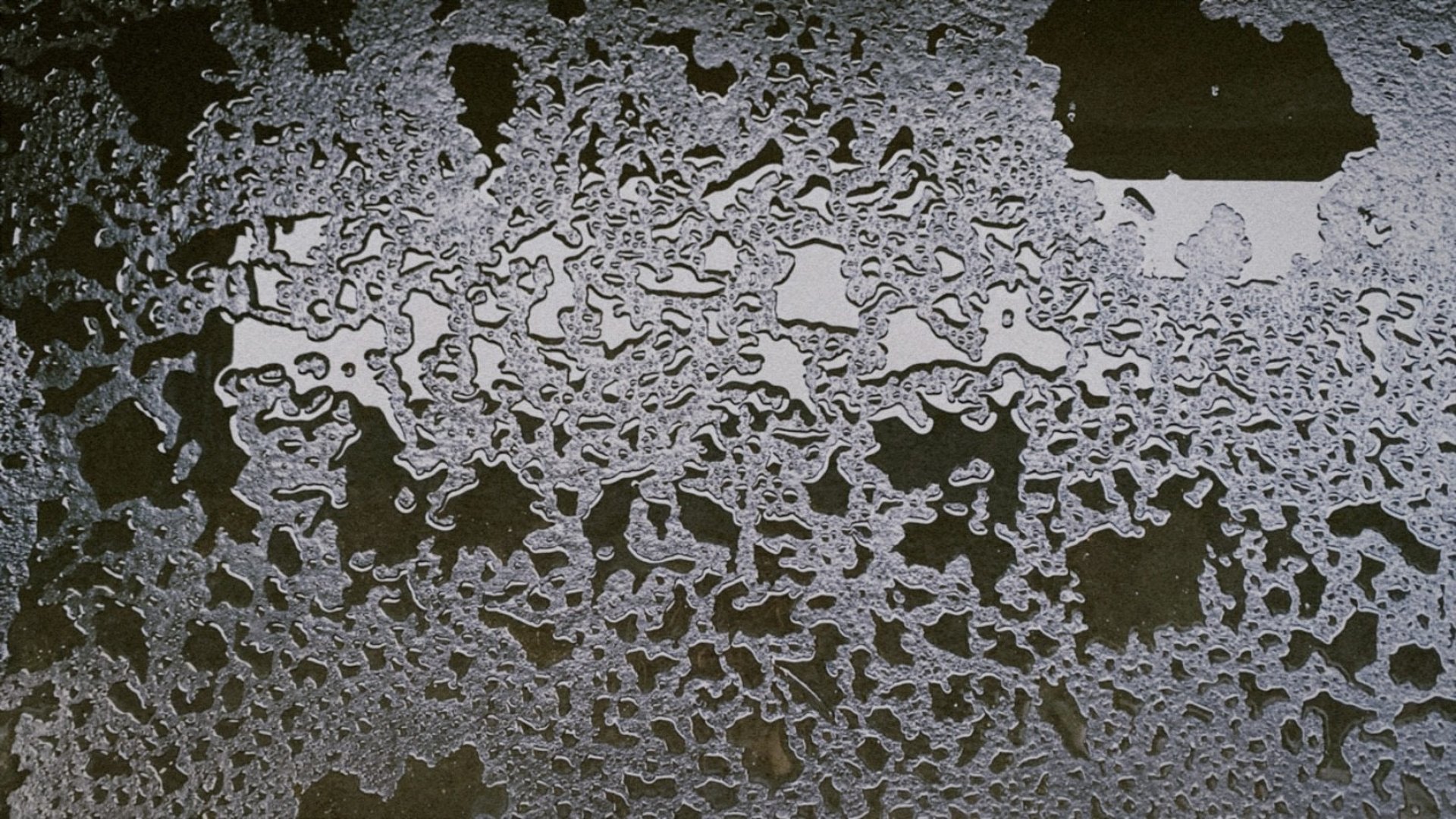

La mancanza è un postaccio in cui fa freddo e tu non hai portato i vestiti adeguati. E allora cominci a metterti addosso tutto quello che hai, fino ad avere abbastanza strati da poterlo sopportare, ed anche se non sono gli indumenti tecnici comprati alla Decathlon che ti fanno sentire comoda e figa, almeno ti tengono calda e poco importa se sembri una palla di pelo.

Non è facile mancarsi dal Nord al Sud globale, non è facile sapere che tutt3 l3 tu3 amich3 andranno ai festival, al mare, agli aperitivi, ai riti di iniziazione sciamanici a cui volevi tanto partecipare, mentre tu sei a combattere contro una multinazionale di giorno e contro le zanzare di notte, pedalando sul fango per andare a lavoro perché le strade non sono mica tutte asfaltate, pensando che ti stai perdendo l’imperdibile per esserti illusa di andare a salvare il mondo o a salvare te stessa, il più lontano possibile da tutto ciò che finora ti era noto.

La mancanza è educativa.

Ti fa girare a guardarti indietro: spazza la nebbia e rende visibile la strada che hai fatto per arrivare fin lì.

Illumina il cammino a venire.

Ti fa accettare l’esistenza anche di quelle cose che non sono come le vorresti tu.

La mancanza è un esercizio di pazienza.

Pazienza di cambiare l’unità di misura e reimparare a misurare.

Pazienza di seminare e aspettare,

e intanto transumare

da una stagione interiore all’altra.

E transumare insieme, con chi ti aspetta,

con altrettanta pazienza,

lì a Nord.