L.A. non è Los Angeles

L’abbiamo ribattezzata L.A. (de noantri) e siamo già una famiglia.

Ci siamo concesse il lusso di svegliarci con la calma, senza puntare nessun despertador, illudendoci che il jet-lag avrebbe smesso di giocarci brutti scherzi al quarto giorno in Ecuador o che la luce che entra alle sei del mattino dai finestroni senza tende (per chi si è guadagnata una stanza dotata di aeroilluminazione) non ci avrebbe tirate giù dal letto così facilmente.

Sono l’ultima ad alzarmi, comunque: quando arrivo sul terrazzino della cucina stanno già tutte bevendo il secondo caffè e fumando la terza cicca.

Dò il buongiorno alle mie compagne con un abbraccio: Siamo sopravvissute alla prima notte amazzonica! Esclamo con ironia, che non si abituino agli abbracci mattutini, perché le mie lune di certo non lo consentiranno. Però, intanto, questo giro di affetto intorno al tavolo mette tutte di buon umore.

Accendo la moka che mi sono portata dietro da casa, mi preparo una tostada con aguacate per entrare nella parte e inzuppo due gocciole per non perdere di vista le cose importanti.

Piyumi osserva che con ‘sto caldo ha l’impressione di essere in vacanza e spera o teme che manterrà questa sensazione durante tutto l’anno di servizio; scoppiamo a ridere, ognuna seminando in cuor suo quella nostalgia che sarebbe germinata alcuni mesi più tardi, e di cui avremmo raccolto i frutti solo una volta tornate nel nostro continente, l’anno successivo.

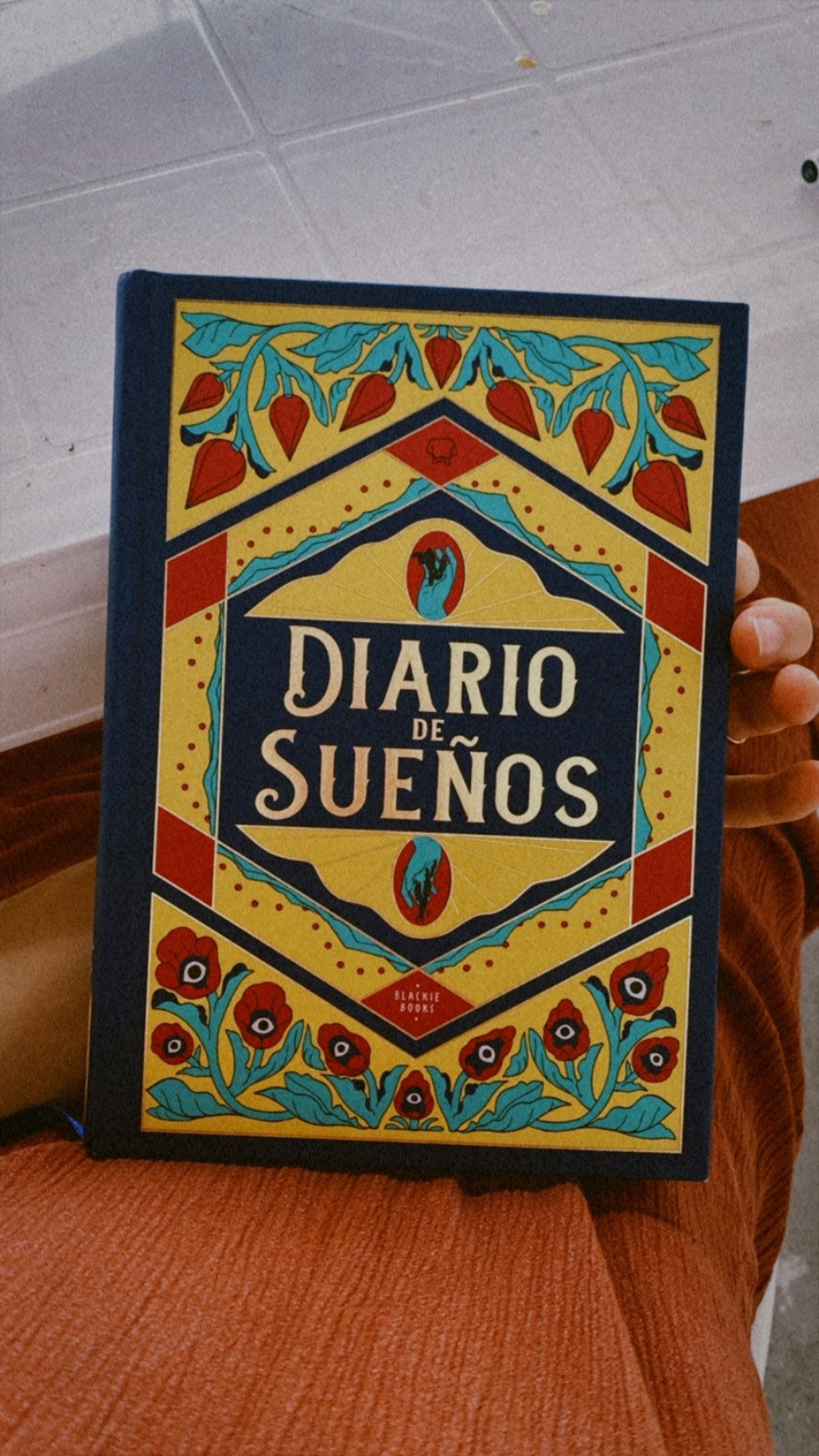

Escono tutte all’avventura nel centro cittadino a procurarsi una sim per il cellulare e una copia delle chiavi, io aspetto Piyumi che - coerentemente con la modalità vacanza espressa prima - in totale calma fa una serie di videochiamate scroccando il Wi-Fi dei vicini. La aspetto perché ci hanno vivamente raccomandato di uscire sempre in gruppo o almeno in coppia, e intanto che aspetto ne approfitto per appuntare quello che ho sognato sul mio diario dei sogni regalatomi da Ire.

Non smetto di sognare da quando sono salita sull’aereo, il mio subconscio sta elaborando senza sosta.

La mezz’ora di passeggiata da casa nostra al cuore urbano di Lago è un variegato percorso costellato di baracchini che vendono qualsiasi cosa: iperstimolate, cediamo a un succo di canna da zucchero, ma faccio giusto in tempo a ricordarmi uno degli avvertimenti che ci avevano fornito durante la formazione - non bere nulla preparato con acqua di rubinetto - che Piyumi sta già buttando giù la bevanda a grandi sorsi. E vabbè, ce la ridiamo, di nuovo.

Finalmente raggiungiamo le altre nel negozio di telefonia, dove una commessa si immola per noi attivandoci l’abbonamento più economico che riusciamo a sgraffignare; divertita dal nostro spaesamento - preso con molta filosofia dalle sottoscritte - finisce in barzelletta, con la commessa consigliandoci perfino un ristorante in cui mangiare, e per poco non ce la portiamo dietro a pranzo.

Al Mercado de las escaleras eléctricas - raggiunto attraversando un labirintico bazar che mi ricorda la Medina di Tunisi visitata un anno fa - dobbiamo schivare (schifare? Mi suggerisce il correttore) carcasse su carcasse di animali macellati, appesi come trofei, pronti ad essere cucinati in una fritada o un encebollado; faticosamente incontriamo la misericordia di una ristoratrice che accetta, non senza remore, di prepararci un semplice arroz con frijoles.

Mentre pranziamo veniamo bersagliati da venditori e venditrici ambulanti che cercano di rifilarci la qualunque, e ce la caviamo egregiamente: riusciamo a rifiutare a più riprese e ne usciamo solo con un sobrio set di strofinacci dalle fantasie più improbabili - la mucca in acido ne è la punta di diamante - di cui davvero avevamo bisogno nella nostra nuova casa così sfornita di utensili.